順時(shí)永進(jìn),天道酬勤

136-3274-7997

順時(shí)永進(jìn),天道酬勤

136-3274-7997

水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理技術(shù)研究現(xiàn)狀

作者:白新星(同濟(jì)大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院)/ 吳敏(長(zhǎng)江水環(huán)境教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室)

摘要:隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,其產(chǎn)生的養(yǎng)殖廢水污染問(wèn)題也日益嚴(yán)重。除了有機(jī)物、氮和磷等常規(guī)污染物,許多新型污染物也相繼涌現(xiàn),特別是抗生素類,對(duì)養(yǎng)殖廢水處理技術(shù)提出了新的挑戰(zhàn)。本文介紹了泡沫分離技術(shù)、膜技術(shù)、人工濕地技術(shù)等諸多養(yǎng)殖廢水處理技術(shù),這些技術(shù)各有優(yōu)勢(shì),在使用時(shí)需因地制宜,選擇合適的方法用以處理養(yǎng)殖廢水。

關(guān)鍵詞:養(yǎng)殖廢水;抗生素;廢水處理技術(shù)

1. 引言

我國(guó)是水產(chǎn)養(yǎng)殖大國(guó),產(chǎn)量常年位居世界第一,2019年產(chǎn)量更是達(dá)到了6480.36萬(wàn)噸,養(yǎng)殖占比達(dá)80%以上,為我國(guó)人民提供了優(yōu)質(zhì)的蛋白質(zhì)。水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)量的增加得益于集約化程度的提高和各類水產(chǎn)養(yǎng)殖投加物的使用,然而這同時(shí)也帶來(lái)污染物排放和水質(zhì)惡化的問(wèn)題,嚴(yán)重制約了水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水迥異于生活污水和工業(yè)廢水,首先,其污染較輕,尤其是氮、磷極低,化學(xué)需氧量(COD)往往也不高于100mg/L;其次,養(yǎng)殖廢水大多產(chǎn)生于換水和清塘過(guò)程中,因而單次排放量很大且規(guī)律性不強(qiáng);最后,養(yǎng)殖廢水的排放與降雨情況密切相關(guān),因而其流量比較不均勻。當(dāng)前養(yǎng)殖廢水的處理技術(shù)以生物處理技術(shù)為主,部分輔以物理和化學(xué)處理技術(shù),但生物處理技術(shù)效率較低且效果稍差或者限制較大,而物理和化學(xué)處理技術(shù)則面臨成本較高的問(wèn)題,因此,尋找高效且經(jīng)濟(jì)的廢水處理方法對(duì)推動(dòng)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)可持續(xù)發(fā)展有著重要意義。

2. 水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)現(xiàn)狀

自1990年以來(lái),我國(guó)成為世界第一水產(chǎn)養(yǎng)殖大國(guó),水產(chǎn)養(yǎng)殖量常年位居世界第一。2019年,全國(guó)漁業(yè)產(chǎn)值達(dá)12,934.49億元,其中海水養(yǎng)殖和淡水養(yǎng)殖產(chǎn)值分別達(dá)到3575.29億元和6186.60億元;全國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量為6480.36萬(wàn)噸,占世界水產(chǎn)品產(chǎn)量60%以上,其中海水產(chǎn)品產(chǎn)量和淡水產(chǎn)品產(chǎn)量分別達(dá)到3282.50萬(wàn)噸和3197.87萬(wàn)噸。我國(guó)淡水養(yǎng)殖以池塘養(yǎng)殖為主,池塘養(yǎng)殖量占比達(dá)40%以上,且淡水養(yǎng)殖工廠化程度較高,達(dá)30%以上。海水養(yǎng)殖則以筏式養(yǎng)殖和底播養(yǎng)殖為主,二者占比達(dá)50%以上,但海水養(yǎng)殖總體工廠化水平較低,僅達(dá)1.3%。總體而言,近些年來(lái),我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)飛速發(fā)展,與1978年相比,淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量增加了40倍左右,海水養(yǎng)殖產(chǎn)量增加了70倍左右,產(chǎn)量得到了極大的增長(zhǎng)。但高速的發(fā)展同時(shí)也帶來(lái)了諸多問(wèn)題,其中尤其突出的就是養(yǎng)殖廢水的污染問(wèn)題。

3. 水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水污染現(xiàn)狀

進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái),隨著水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展,水產(chǎn)養(yǎng)殖所帶來(lái)的污染問(wèn)題也日益嚴(yán)重。據(jù)對(duì)杭州市水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的調(diào)查,水產(chǎn)養(yǎng)殖每年排放COD561,163.95kg,NH4-N11,720.18kg,TN76,644.88kg,TP15960.16kg,受納水體主要為錢塘江、浦陽(yáng)江、京杭運(yùn)河等。對(duì)江浙地區(qū)大宗淡水魚養(yǎng)殖業(yè)的調(diào)查則顯示,每年產(chǎn)生的TSS、CODMn、TN、TP直接排放量分別為2280kg/hm2?a、199kg/hm2?a、101kg/hm2?a、5.0kg/hm2?a。2003年1月,皖南第一大天然淡水湖南漪湖轉(zhuǎn)捕為養(yǎng)。7月時(shí),與去年同期相比,南漪湖水體pH從8.24下降到7.59,透明度從1.90m下降到1.01m,高錳酸鹽指數(shù)從3.550mg/L上升到3.980mg/L,總無(wú)機(jī)氮從0.301mg/L上升到了0.700mg/L,活性磷從0.028mg/L,上升到了0.060mg/L,并且藻類大量繁殖,有富營(yíng)養(yǎng)化的趨勢(shì)。

這些污染問(wèn)題,一方面是因?yàn)殡S著需求的增加,水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模和產(chǎn)量都得到了快速增長(zhǎng),排放進(jìn)入自然水體的污染物總量也隨之增加。另一方面則是由于養(yǎng)殖戶們?yōu)榱俗非蠼?jīng)濟(jì)效益,采取了投加抗生素、抑菌劑等藥品和增大養(yǎng)殖密度等方法來(lái)提升產(chǎn)量,或者減少換水次數(shù)和不處理或簡(jiǎn)單處理養(yǎng)殖廢水等方式來(lái)降低成本,這些手段導(dǎo)致排放的養(yǎng)殖廢水污染更加嚴(yán)重且含有各類新型污染物,使得受納水體水質(zhì)進(jìn)一步惡化,并且可能引起水華等惡性生態(tài)災(zāi)害。因此,開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)高效的養(yǎng)殖廢水處理技術(shù)十分必要。

3.1. 水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水的水質(zhì)特點(diǎn)

水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)在我國(guó)仍以傳統(tǒng)模式為主,工廠化養(yǎng)殖比例總體較低。

淡水養(yǎng)殖以池塘養(yǎng)殖為主,池塘作為一種封閉式的靜態(tài)水體,自凈能力較弱,高密度的養(yǎng)殖模式加之大量投加的飼料和各類養(yǎng)殖添加劑令其污染較為嚴(yán)重,為了緩解水質(zhì)惡化,通常采用換水的方式解決其污染問(wèn)題。因此,池塘養(yǎng)殖產(chǎn)生的廢水具有排放量較大、有機(jī)物含量相對(duì)氮磷較高、氮磷含量較低等特點(diǎn)。

海水養(yǎng)殖主要以筏式養(yǎng)殖和底播養(yǎng)殖為主,由于養(yǎng)殖廢水的主要污染來(lái)源皆為所投加的飼料和養(yǎng)殖生物的排泄物以及額外投加的一些養(yǎng)殖添加劑,因此海水養(yǎng)殖廢水的特點(diǎn)和淡水養(yǎng)殖較為相似,污染物以有機(jī)物為主,但濃度比淡水養(yǎng)殖低,氮磷濃度也較低,最大的不同在于海水養(yǎng)殖廢水具有很高的含鹽量,這令其處理較為困難。

另外值得注意的一點(diǎn)是,不同養(yǎng)殖生物的產(chǎn)污系數(shù)并不相同,但即使是同一養(yǎng)殖生物,其在不同環(huán)境下,產(chǎn)污系數(shù)也會(huì)有所變化,因此,養(yǎng)殖廢水的總體水質(zhì)情況還需根據(jù)其有機(jī)物、氮、磷等濃度來(lái)綜合分析判斷。

3.2. 水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水的常規(guī)污染物

養(yǎng)殖廢水的主要污染物質(zhì)是有機(jī)物、氮和磷。

養(yǎng)殖廢水中有機(jī)物主要源于殘余飼料和養(yǎng)殖生物排泄物的分解。據(jù)研究,每生產(chǎn)1kg魚類養(yǎng)殖產(chǎn)品需產(chǎn)生162g養(yǎng)殖生物排泄物,這些排泄物中約有50g蛋白質(zhì)、31g脂類和81g糖類。有機(jī)物濃度通常以COD計(jì),較高的COD并不能直接對(duì)養(yǎng)殖生物造成影響,但水體中的微生物在COD和溶解氧(DO)充足時(shí),會(huì)快速降解有機(jī)物,使COD濃度下降,同時(shí)消耗大量氧氣,造成局部缺氧,使得植物或動(dòng)物死亡,這些死亡生物會(huì)進(jìn)一步腐爛并消耗氧氣,加劇缺氧情況,進(jìn)而形成惡性循環(huán),最終導(dǎo)致大量養(yǎng)殖生物死亡,產(chǎn)量大幅下降。此外,大量的有機(jī)物排入自然水體中,也會(huì)導(dǎo)致其DO下降,生物死亡,水質(zhì)惡化。

養(yǎng)殖廢水中的氮主要來(lái)來(lái)自于殘余飼料和養(yǎng)殖生物的排泄物。據(jù)研究,飼料中僅飼料中僅有約25%的蛋白質(zhì)被養(yǎng)殖物種直接利用,余下部分則大多以氨氮或有機(jī)氮和形式留存于水體中。這些殘留飼料中的氨氮和養(yǎng)殖物種排泄物中的氨氮留存在水體中,一方面會(huì)抑制養(yǎng)殖物種生長(zhǎng)發(fā)育,甚至導(dǎo)致養(yǎng)殖物種的死亡;另一方面,氨氮會(huì)被微生物吸收利用,進(jìn)而產(chǎn)生亞硝酸鹽和硝酸鹽,而硝酸鹽則可能會(huì)與養(yǎng)殖物種的血紅蛋白發(fā)生反應(yīng),導(dǎo)致養(yǎng)殖物種體內(nèi)缺氧,最終導(dǎo)致其死亡。

養(yǎng)殖廢水中的磷同樣來(lái)源于殘余飼料和養(yǎng)殖生物的排泄物,據(jù)研究,輸入的磷約有97%~98%來(lái)自飼料,而最終產(chǎn)生的磷約有72%~89%被沉積。因此,磷較易沉積于底泥之中,故其在養(yǎng)殖廢水中含量很低。磷的濃度較低,且其對(duì)養(yǎng)殖生物危害很小,但磷是富營(yíng)養(yǎng)化的誘因之一,因此削減磷的輸出量也是養(yǎng)殖廢水的處理要求之一。

3.3. 水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水的新型污染物

除了常規(guī)的有機(jī)物、氮和磷污染外,近些年養(yǎng)殖廢水中也出現(xiàn)了一些新型污染物。這些新型污染物主要是抗生素類,包括恩諾沙星、氟苯尼考和磺胺甲惡唑等。水產(chǎn)養(yǎng)殖中,為了防治魚病,經(jīng)常會(huì)使用各類抗生素藥物,如恩諾沙星可治療細(xì)菌性疾病、磺胺嘧啶可治療赤鰭病和腸炎病等。此外,據(jù)調(diào)查,多種水產(chǎn)養(yǎng)殖投入品以環(huán)境改良劑、水質(zhì)改善劑、動(dòng)保產(chǎn)品等名號(hào)銷售,其中多摻雜有各類抗生素藥物,少部分甚至含有氯霉素、喹乙醇等嚴(yán)禁使用的抗生素藥物。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)漁政管理局對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖投入品的排查顯示,喹諾酮類、氯霉素類、磺胺類、四環(huán)素類、硝基呋喃類、喹乙醇、五氯酚鈉、阿維菌素和伊維菌素已成為水產(chǎn)養(yǎng)殖中使用的化學(xué)藥品、中草藥、飼料和非規(guī)范藥品檢出的主要風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì),其中恩諾沙星和氟苯尼考是排查的投入品中最常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)。

抗生素有利有弊,它具有防治魚病、.提高產(chǎn)量的作用,但同時(shí)也有著諸多生態(tài)風(fēng)險(xiǎn),對(duì)其使用如不加以限制,可能對(duì)人類造成深遠(yuǎn)的危害。抗生素的使用可能促進(jìn)抗性基因的產(chǎn)生與傳播,這意味著為了防治魚病而使用的抗生素效果可能大大降低,甚至完全無(wú)效,為了應(yīng)對(duì)這一情況,只能轉(zhuǎn)用其他種類抗生素,但這又導(dǎo)致新抗性基因的出現(xiàn),從而陷入惡性循環(huán),最終可能產(chǎn)生一種具有多種抗性基因的致病菌,對(duì)人類造成極大危害。此外,抗生素可能出現(xiàn)殺滅養(yǎng)殖生物體內(nèi)正常菌群,破壞體內(nèi)微生態(tài)環(huán)境,導(dǎo)致部分有害菌群大量繁殖,造成內(nèi)源性感染;或者滅殺了有益菌,使得外部有害耐藥菌易于入侵,造成外源性感染。同時(shí),抗生素還可能引起免疫抑制,導(dǎo)致養(yǎng)植物種的免疫力下降,更易遭受微生物感染。抗生素的使用也可能對(duì)人類造成影響,養(yǎng)殖中所使用的抗生素也會(huì)殘留在水體和養(yǎng)殖產(chǎn)品中,并通過(guò)食物鏈逐漸積累,最終攝入人體,部分抗生素可能存留人體器官,并對(duì)人體造成危害,如破壞體內(nèi)正常菌群、蓄積并產(chǎn)生慢性毒性等。

4. 水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理現(xiàn)狀

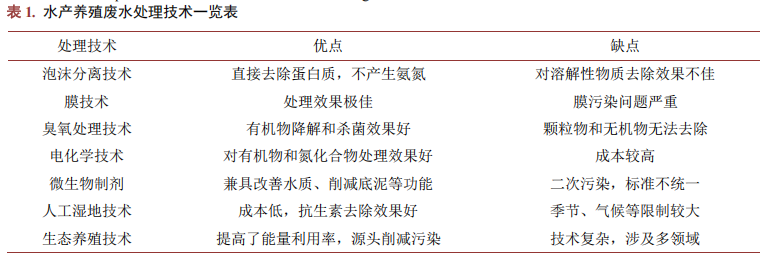

針對(duì)養(yǎng)殖廢水的處理技術(shù)可分為物理處理技術(shù)、化學(xué)處理技術(shù)和生物處理技術(shù)三類,具體技術(shù)及優(yōu)劣勢(shì)對(duì)比可見(jiàn)表 1。

4.1. 物理處理技術(shù)

1)泡沫分離技術(shù)

泡沫分離技術(shù)的原理是將空氣充入水中形成氣泡,這些氣泡可以吸附微小的懸浮顆粒和部分溶解性物質(zhì),且由于密度較小,會(huì)迅速上浮,通過(guò)清除這些上浮的氣泡即可實(shí)現(xiàn)污染物的去除。泡沫分離技術(shù)對(duì)蛋白質(zhì)的處理效率很高,而蛋白質(zhì)是氨氮及其他各類有毒物質(zhì)的前體物質(zhì),這意味著這一技術(shù)可以避免氨氮和有毒物質(zhì)的產(chǎn)生,防止對(duì)水體及水體中生物造成危害。此外,泡沫分離還可有效地去除酸性物質(zhì),并提高水體DO,利于對(duì)污水進(jìn)一步進(jìn)行生物處理。泡沫分離技術(shù)常用于海水養(yǎng)殖廢水的處理而不適用于淡水養(yǎng)殖廢水的處理,這是由于淡水中電解質(zhì)含量很低,有機(jī)物分子和水分子間的極性作用較小,氣泡形成幾率低且不穩(wěn)定,而海水則相反。此外,泡沫分離技術(shù)對(duì)溶解性的污染物去除效果并不理想。

2)膜技術(shù)

膜技術(shù)在水產(chǎn)養(yǎng)殖廢水處理中的應(yīng)用有五種方式,分別為膜生物反應(yīng)器(MBR)、膜集成工藝、動(dòng)態(tài)膜生物反應(yīng)器(DMBR)、納濾膜、超濾膜。MBR技術(shù)的出水水質(zhì)好,污泥產(chǎn)量低,但其成本較高,存在膜污染問(wèn)題且鹽度較高時(shí)效果不佳;膜集成工藝十分高效,但膜污染非常嚴(yán)重;DMBR技術(shù)成本較低且膜污染易清除,但也存在處理效果略差的問(wèn)題;納濾膜和超濾膜類似,二者處理效果都較好,但也都存在膜污染的問(wèn)題。總體而言,膜技術(shù)的出水水質(zhì)很好,且設(shè)施自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)便,但也存在著膜污染導(dǎo)致膜通量降低和壽命下降、膜設(shè)備投資和運(yùn)行成本高等諸多難以克服的問(wèn)題。

4.2. 化學(xué)處理技術(shù)

1)臭氧處理技術(shù)

將臭氧充入水中,其可以迅速破壞并分解病原菌的細(xì)胞壁或細(xì)胞膜,進(jìn)而導(dǎo)致病原菌死亡,且其在水中分解產(chǎn)生的羥基自由基氧化性極強(qiáng),可以快速分解一些難降解的有機(jī)物,將其徹底氧化。據(jù)研究,臭氧在0.3mg/L的較低濃度下,僅接觸50s即可達(dá)到99.6%的滅菌率,十分高效。臭氧處理技術(shù)目前已在養(yǎng)殖廢水處理中得到了廣泛應(yīng)用,但對(duì)其在養(yǎng)殖廢水的研究較少,往往直接借用其他領(lǐng)域的應(yīng)用成果,因此,對(duì)臭氧在養(yǎng)殖廢水處理領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)行進(jìn)一步研究是目前臭氧處理技術(shù)的研究重點(diǎn)之一。

2)電化學(xué)技術(shù)

電化學(xué)技術(shù)使通過(guò)向污水中輸送直流電,進(jìn)而使污染物發(fā)生各類變化從而去除污染物的技術(shù),具體包括使污染物氧化、析出、降解、沉淀等,具體技術(shù)有電氧化技術(shù)、電還原技術(shù)、電芬頓技術(shù)、電絮凝技術(shù)以及電氣浮技術(shù)五種。這一技術(shù)已廣泛用于各類工業(yè)廢水的處理中,可有效去除有機(jī)物、氨氮、亞硝酸鹽、硝酸鹽以及多種重金屬離子,同時(shí)兼具良好的滅菌效果。電化學(xué)技術(shù)的污染物處理效率高且兼具殺菌效果,同時(shí)不會(huì)產(chǎn)生二次污染問(wèn)題,設(shè)備體積也較小,因此是一種高效的養(yǎng)殖廢水處理技術(shù),其已被運(yùn)用多種循環(huán)水養(yǎng)殖系統(tǒng)之中。但這一技術(shù)也存在著成本較高的問(wèn)題。

4.3. 生物處理技術(shù)

1)微生物制劑

將從自然環(huán)境中篩選得到有益菌株擴(kuò)增培養(yǎng)后負(fù)載于各類載體之上,即得到微生物制劑。常用的微生物制劑包括光合細(xì)菌、芽孢桿菌、酪酸菌和硝化細(xì)菌等,這些細(xì)菌可以有效地起到改善水質(zhì)、削減底泥、增強(qiáng)養(yǎng)殖生物免疫力、促進(jìn)生長(zhǎng)等作用,同時(shí),這些微生物制劑一定程度上還可以充當(dāng)飼料。微生物制劑在一定程度上起到了類似抗生素的作用,但同時(shí)也應(yīng)注意防范其負(fù)面效應(yīng)。微生物制劑在制作中會(huì)添加多種無(wú)機(jī)鹽、防腐劑稀釋劑等藥品,可能構(gòu)成二次污染問(wèn)題,同時(shí),所用的微生物基本為各研究單位或生產(chǎn)廠家自己選育而來(lái),沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范,其安全性難以完全保證,此外,微生物制劑的生產(chǎn)、運(yùn)輸、保存環(huán)節(jié)也存在諸多問(wèn)題尚待解決。雖然仍有問(wèn)題待解決,但微生物制劑仍不失為一種環(huán)保、健康、有效的養(yǎng)殖廢水處理技術(shù),值得繼續(xù)關(guān)注。

2)人工濕地技術(shù)

人工濕地技術(shù)是一種生態(tài)凈化技術(shù),通過(guò)微生物、植物、填料間的物理、化學(xué)和生物協(xié)同作用來(lái)凈化水體,其具有成本低、管理操作簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)。其缺點(diǎn)在于,污水效率較低,水力停留時(shí)間較長(zhǎng),且處理效果不理想,水力停留時(shí)間為3d時(shí),總氮和氨氮去除率分別為58%和80%,但抗生素去除效果較好,磺胺甲惡唑作為一種較難去除的抗生素,其去除率可達(dá)50%以上。但不同人工濕地的處理效率也存在差異,如黃菖蒲濕地對(duì)總氮的去除率達(dá)到71%,顯著高于蘆葦濕地的29%。此外,人工濕地中使用的植物往往會(huì)受到季節(jié)的限制,人工濕地本身也需要一定的空間,并且人工濕地也需在自然條件較為良好的地區(qū)即溫度、適度等條件適宜的地區(qū)才能取得較好的處理效果,而在高寒高海拔地區(qū)效果較差。綜合而言,人工濕地的投資運(yùn)行成本較低,設(shè)備簡(jiǎn)單易于管理,但其處理效果受多種條件限制,包括使用的填料和植物、地區(qū)等因素,同時(shí)其本身也受到季節(jié)和場(chǎng)地等的限制,因而是一種使用限制較大的處理技術(shù)。

3)生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)

生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)通過(guò)利用不同生物的食物鏈關(guān)系,實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖生態(tài)系統(tǒng)物質(zhì)和能量的充分利用,最大化的減少對(duì)外界環(huán)境的污染,達(dá)到生態(tài)平衡,提高養(yǎng)殖效率的養(yǎng)殖方式。

多營(yíng)養(yǎng)層次綜合養(yǎng)殖(IMTA)是一種典型的生態(tài)養(yǎng)殖方法。IMTA通過(guò)合理分配一定養(yǎng)殖空間內(nèi)的不同營(yíng)養(yǎng)及的養(yǎng)殖生物比例,如魚類、蝦類、濾食性貝類、藻類等,達(dá)到限定區(qū)域內(nèi)最大的養(yǎng)殖產(chǎn)量,產(chǎn)生的養(yǎng)殖廢水依次通過(guò)多個(gè)養(yǎng)殖區(qū)域和廢水處理區(qū)域,實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖廢水營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的充分利用和污染物最小量的排放。鄭州市某養(yǎng)殖場(chǎng)采用了“四池三壩”和蓮魚共養(yǎng)池的生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)養(yǎng)殖錦鯉,設(shè)置了四級(jí)沉淀池處理養(yǎng)殖廢水,并在沉淀池間設(shè)置過(guò)濾壩,第三級(jí)沉淀池中放養(yǎng)鰱鳙攝食浮游動(dòng)植物,第四季沉淀池種植水白菜,吸收氮磷等營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),廢水經(jīng)“四池三壩”后,再進(jìn)入養(yǎng)殖池循環(huán)使用;殘餌和魚糞通過(guò)池底排污口輸送到蓮魚共養(yǎng)池中,為蓮田提供營(yíng)養(yǎng)物質(zhì);六個(gè)月的實(shí)驗(yàn)下,實(shí)現(xiàn)了養(yǎng)殖廢水的零排放,且養(yǎng)殖池水質(zhì)始終保持再良好水平。

5. 結(jié)論與展望

我國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅速,但所帶來(lái)的環(huán)境污染也相當(dāng)棘手,尤其是部分新型污染物的潛在危害尚未可知,諸多養(yǎng)殖戶對(duì)其并不重視,總體污染情況嚴(yán)峻。然而目前養(yǎng)殖廢水的處理技術(shù)各有優(yōu)劣,需根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇,對(duì)此給出以下建議:

1)物理、化學(xué)、生物處理技術(shù)聯(lián)合運(yùn)用。物理、化學(xué)技術(shù)較為高效,但其成本較高,而生物技術(shù)成本較低,因此將二者結(jié)合運(yùn)用,可同時(shí)充分發(fā)揮各自的優(yōu)勢(shì),使得廢水的處理效果和成本都達(dá)到令人滿意的水平。

2)對(duì)生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)進(jìn)行更多的研究與試驗(yàn)。從根源上削減污染是更好的解決方法,生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)能夠從源頭上削減污染,提高營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的利用率,實(shí)現(xiàn)能量的充分流動(dòng),獲得最高的產(chǎn)量,最終達(dá)到養(yǎng)殖水體完全的循環(huán)利用,因此對(duì)生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)的進(jìn)一步研究也應(yīng)當(dāng)進(jìn)行。